Opales synthétiques, la recette pour imiter la nature

Publié par Laboratoire de planétologie et géosciences (LPG), le 23 avril 2025

L’opale (SiO2 .nH2O) est un minéral amorphe composé majoritairement de silice, qui se forme suite à l’altération aqueuse de roches. De plus, de nombreuses opales contiennent des fossiles d’organismes vivants, comme des squelettes ou des racines, piégés et préservés au travers des temps géologiques.

À cet égard, l’opale représente donc une phase minérale qui a potentiellement piégé et préservé des traces de vie sur d’autres corps planétaires ayant connu un jour les mêmes conditions de surface, tel que Mars. Cet article porté par Simon Gouzy vise ainsi à développer un protocole de formation d’opales synthétiques, afin d’étudier sa structure ainsi que ses capacités de conservation du vivant.

Structure du minéral

L’opale (SiO2·nH2O) est un amorphe de silice, qui se forme à basse pression, température ambiante et dans une multitude d’environnements différents à la suite de l’altération aqueuse des roches et minéraux en sub-surface.

Néanmoins, elle n’est pas à proprement parler un minéral : contrairement à ces derniers, elle ne présente pas de répétition de structure cristalline (comme le quartz, par exemple). En cela, à l’échelle atomique, l’opale est davantage un assemblage désorganisé d’éléments chimiques, au même titre qu’une pâte, mélangeant principalement eau (10-20 %) et silice (80-90 %). Suivant la manière dont se fait cet assemblage, deux types d’opales sont décrites : Opale A et Opale CT. À plus grande échelle, les opales naturelles ne sont cependant pas sans une certaine organisation.

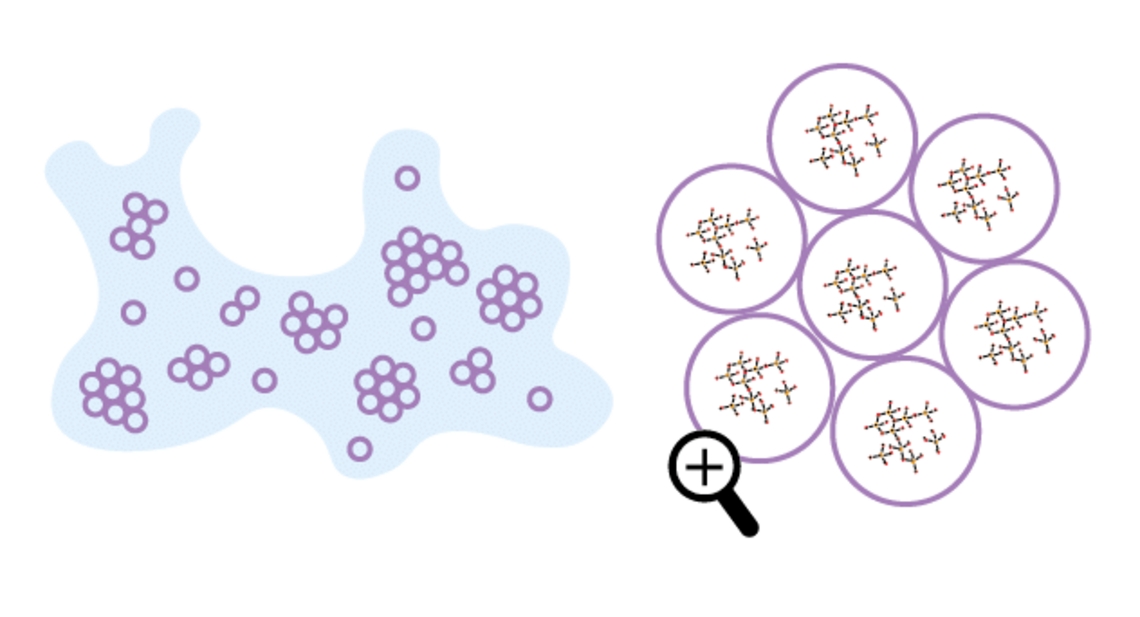

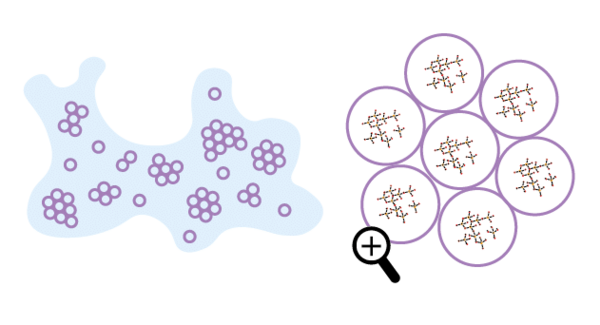

Elles sont en réalité composées de nanograins de silice amorphe qui vont pouvoir s’assembler dans l’espace de différentes manières tels des legos, le tout cimenté par un hydrogel de même composition. Selon le type de l’opale (A ou CT), ses nanograins peuvent s’assembler :

- en agglomérats concentriques appelés sphères (type A)

- en fibres, en plaquettes, en tablettes ou encore en lépisphères (type CT)

Conserver le vivant

La manière supposée dont l’opale interagit avec le vivant peut être comparé à celui de l’ambre où les organismes présents lors de son passage vont être piégés et fossilisés (rappelez- vous le moustique piégé dans l’ambre dans le film Jurassic Park).

L’opale est en ce sens un ambre mais version 100 % minérale. De fait, outre l’étude de sa structure et de son mode de formation, l’étude des paléosilicates terrestres (opales anciennes) permettrait ainsi de potentiellement mieux comprendre leur capacité de préservation d’organismes vivants ainsi que les moyens utiles à leur détection, afin d’aider à leur identification sur Terre et sur d’autres planètes ayant abrité de l’eau liquide. Cependant, de nos jours, avec la seule étude de spécimens naturels et de leur environnements, il est impossible de décortiquer et de comprendre ces mécanismes.

Le but de cet article est donc de développer un procédé de création synthétique d’opales, permettant à terme par son utilisation de pouvoir étudier la relation vivant-opale. De plus celui-ci contient une étude de la proportion de nanograins et d’un hydrogel, connue pour varier dans les opales naturelles.

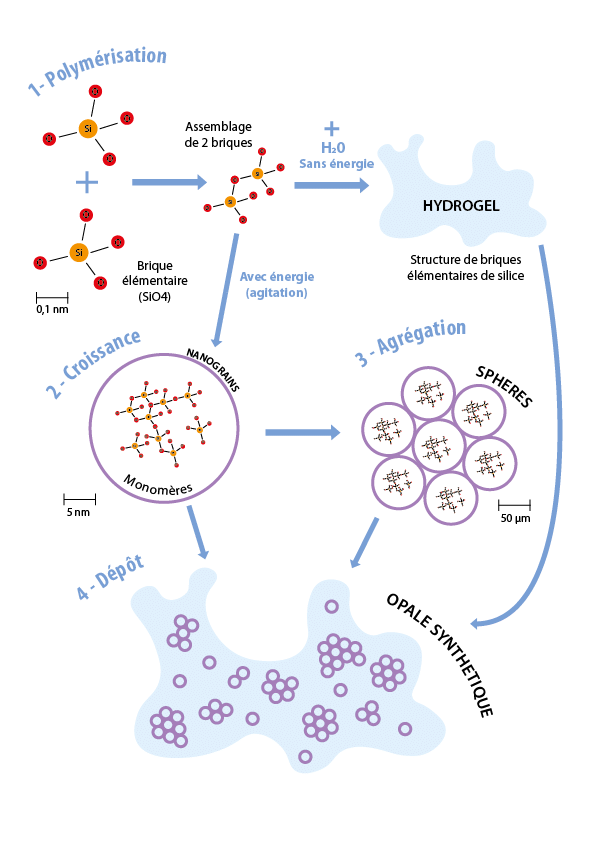

Pour cela, l’expérience menée vise tout d’abord à libérer des monomères de silicium dans l’eau, et de faire en sorte qu’ils s’assemblent (voir figure 1). Sous forme périodique (organisée), ils forment du quartz. Sous forme désorganisé, on obtient de l’opale.

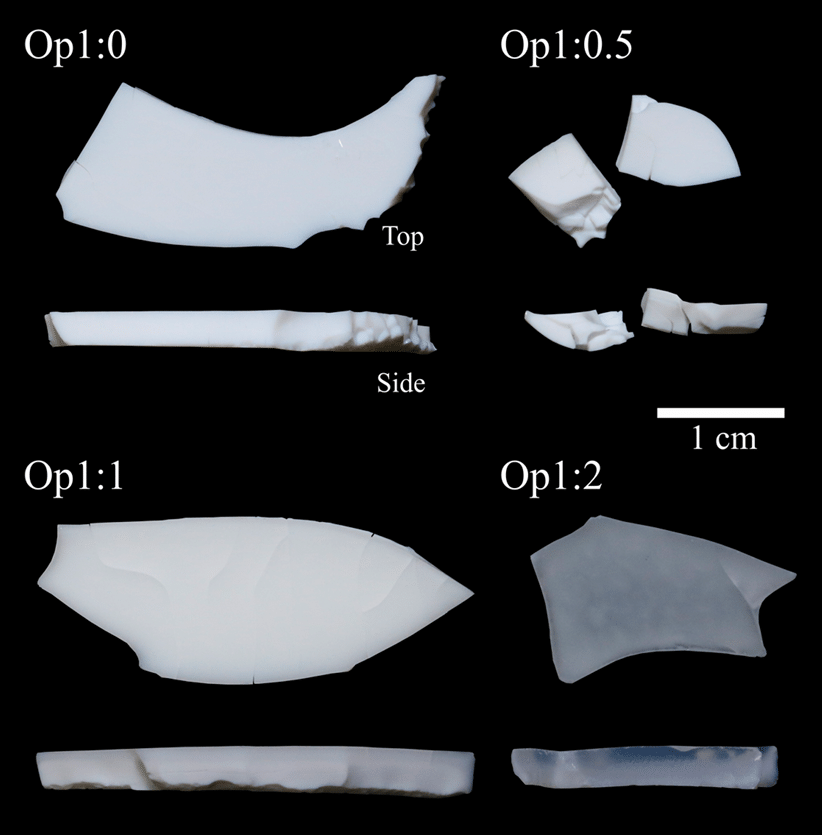

Figure : Photographies des quatre échantillons synthétisés avec, pour chacun d’eux, des vues du dessus et du côté

Ainsi, des monomères de silice vont d’abord être polymérisé dans l’eau pour former des nanograins de 25 nm à l’aide d’une agitation centripète. Une fois formés, en maintenant l’agitation constante, ces nanograins vont s’assembler en sphère. L’ajout d’un hydrogel de silice amorphe et un séchage à basse température permet enfin d’obtenir de l’opale synthétique.

Un des buts connexes de cette démarche était aussi de tester plusieurs rapports silice / hydrogel et d’estimer si cela modifiait la teneur en eau du matériau, ou d’autres caractéristiques : quatre mélanges de nanograins et d’hydrogel ont été préparés, allant de l’absence d’hydrogel (Op1:0) à l’hydrogel constituant les deux tiers du volume du produit (Op1:2).

En conclusion

Cet article est le premier article faisant état d’une méthode de synthèse d’opales dans des conditions proches du naturel. Les produits obtenus partagent toutes les caractéristiques ou presques des opales naturelles.

Ainsi, il est possible de les utiliser pour comprendre leur comportement dans différents environnements. Par ailleurs, ce nouveau protocole de synthèse d’opale est développé spécifiquement pour être facile à mettre en place. Peu coûteux et facilement adaptable, il permet d’ajouter des éléments (organiques et inorganiques) et de changer diverses conditions (i.e. pH, température).

Une conclusion connexe de ce travail, mais qui a pourtant son importance, est que le rapport entre les composants de l’opale impacte bien la teneur en eau, ainsi que la structure du matériau comme la porosité : le nombre de pores augmente, notamment quand la teneur en hydrogel augmente. Cela suggère que l’eau est localisée préférentiellement dans ce ciment plutôt que dans les nanograins. Cela peut avoir des implications sur la compréhension de la durabilité et du vieillissement des opales dans la nature. On peut citer par exemple le fait que l’eau reste longtemps dans la structure du minéraloïde dans des environnements arides et froids, tel que sur Mars.

D’après l’article «Opal Synthesis: Toward Geologically Relevant Conditions», 2024, S. Gouzy, B. Rondeau, V. Vinogradoff, B.Chauviré, M-V. Coulet, O. Grauby, H. Terrisse, J. Carter (https://doi.org/10.3390/min141...)